长城沿线的北纬40度,首先是一个地理概念:在它的南边,男耕女织,安居乐业;在它的北边,马儿奔腾,无拘无束;在这条地理带上,不同的民族相互对望,相互想象,相互融合。

北纬40度,也是一个历史文化概念:从公元前300年的赵武灵王到17世纪末的康熙皇帝,从汉族到鲜卑、突厥、契丹、金人、蒙古人,一出又一出的历史大戏在这条地理带上上演。

北纬40度是一个全球性的概念,如果你能越过城墙,看向更长的纬度,就能在这条地理带上“看中国、看世界”。

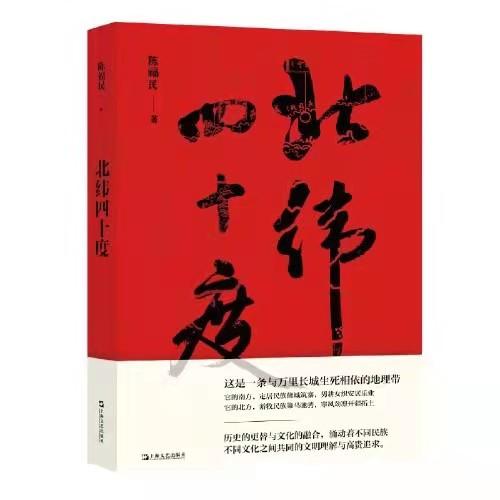

《北纬四十度》由上海文艺出版社出版,是第一本探讨这一地理带的文化散文。学者、文学评论家陈福民通过实地行走、梳理史料、运用文学想象,多次到访这一地理带。流畅的文笔背后,是他对历史的关怀和对当下的反思。

陈富民《北纬四十度》

从长城到纬度

“从某种角度来说,中华民族的发展、进步,甚至遭遇的挫折,都与北纬40度有关。”

尚书房:《北纬四十度》这本书一共十一回,记叙了赵武灵王、汉高祖刘邦、将军李广、王昭君、孝文帝拓跋宏、萧太后、安禄山等众多历史人物,也在《右北平》的“追忆”中完成了对这个消失在历史中的“故乡”的描述。但这本书的最终标题既不是人物,也不是“右北平”,而是以北纬四十度这一地理线来概括全书。您是如何关注到这条地理线的?

陈富民:“右北平”是我的故乡。自安史之乱以来,中原文明向西推进的势头越来越弱,甚至越退越远。直至近代,“右北平”由“东蒙古”变为“热河”,并被划分为辽宁、内蒙古、河北三个省。我从小在河北承德长大,父亲是辽宁朝阳人,母亲是内蒙古赤峰人。我们家族分属三个省,但其实原本是一个地方——“右北平”。

童年对家乡的记忆固然重要,但这并不是我写这本书的唯一原因。其实我最先关注长城,正是因为长城,才关注到这条特殊的地理线。大学时,我有机会在假期去了内蒙古,看到了一段燕长城。与游客云集的著名明长城相比,燕长城破败不堪,看上去就像一堆土。当人们告诉我,这也是长城时,我颇感惊讶和疑惑,于是便不断学习长城。大学毕业两年后,有人徒步走完了从山海关到嘉峪关的整段明长城。我十分敬佩他,也想去那里走走,但我知道走不到那里,所以那时的我,更像是在长城的地图上“走一走”。

但有一段时间,我受时尚舆论的影响,对长城有一些负面看法,认为长城是保守文化的象征。随着我对长城的了解越来越深入,我越来越觉得它并不像人们总说的那么简单。从燕长城、秦长城、汉长城到明长城,几乎所有朝代都修筑了长城。长城两边,游牧民族与农耕民族对峙了2000年,上演了多少历史大戏?这是中国文化史上非常重要、很复杂的事件,不是一方修长城、一方修缮长城那么简单,也不是简单的保守或开放的二分法就能解释的。

这些长城大部分都位于地理上的北纬40度线上,虽然不是全部都位于北纬40度线上,但也都不算太远,这并非巧合。长城之所以修建在北纬40度线上,是因为这个地方很特殊,是蒙古高原与华北平原的过渡地带和结合部。到了北纬40度以后,华北平原突然向北隆起,所以这个地方也叫坝上。坝上地区不像南方那样适合大面积农耕,不是中原传统的聚落区,而是游牧民族驰骋之地。从某种角度来说,中华民族的发展、进步,甚至遭遇的挫折,都和北纬40度有关。

从长城到《北纬四十度》也许会给人一种简单化的感觉,但我实在想不出一个更好的标题来概括这本书所讨论的内容。

族群竞争与融合

“中华文明的发展,不是单一血统、单一文化的发展,而是各个民族之间竞争、融合而形成的”。

尚书房:北纬四十度附近发生了许多历史事件,为什么选择赵武灵王穿胡服骑射、匈奴单于白登围攻汉高祖、卫青、霍去病击退匈奴、昭君下边、刘渊永嘉之乱、孝文帝迁都、安史之乱、燕云十六州民族融合、土木之变等事件呢?

陈富民:这要看这本书的宗旨,就是要呈现“民族的竞争与融合”。定居在中原的汉族与北方的游牧民族曾多次争夺北纬40度线。北纬40度线因其特殊的地理位置,直接参与了千百年来南北之间的摩擦与交流,也见证了古代中国多民族的文化融合和文明的形成。

汉族与匈奴、突厥、鲜卑、契丹、蒙古、满族等民族经过两千年的战争,最终融合为中华民族。今天,有些民族仍然存在,有些民族已经消失。但他们真的消失了吗?也许他们就存在于你我的血脉中。如果你身边有安、康两个姓的人,他们很可能就是粟特人的后裔。宋代四大书法家之一的米芾也是粟特人。

这就是北纬40度的特殊魅力,北纬40度不保守,不封闭,民族的生存竞争,终于实现了民族融合。过去我们讲得比较多的是北方少数民族学习中原文明,其实我们汉族也从少数民族身上学到了很多东西。比如我们现在穿的裤子,就不是汉族的创造,而是北方游牧民族的创造,是从赵武灵王的“胡衣骑马”学来的。还有今天姑娘穿的短袖衫,是唐朝宫廷向波斯人学习的结果。就连我们今天吃饭都是圆桌,很大程度上也是从少数民族那里学来的。东汉以前,我们吃饭是“端坐”的,每个人分开吃。但当一个游牧民族部落猎到一只羊的时候,就会围在一起吃。

各民族因碰撞而产生的融合,在广义上对中华民族做出了巨大的贡献,朱元璋在建立大明帝国的时候,在诏书中说“我承继元朝”,就是承认忽必烈建立的元朝是我们整个中华民族的共同国家。

自从美国政治学家亨廷顿提出“文明冲突”的概念以来,我们看到、讨论的大多是冲突,却没有看到冲突中蕴含的融合。

尚书芳:为什么“民族竞争与融合”这个概念会吸引您?近年来,也有一些突破以汉族为中心的历史叙事的作品问世,但作者大多是少数民族,都有自己独特的视角。

陈富民:我是汉族,我妈妈虽然是内蒙古人,但是后来我才知道,她妈妈和奶奶也是汉族。

“右北平”长期以来都是多民族杂居之地,风俗习惯与中原大不相同。或许受此影响,我的性格比较包容。任何人如果对自己的民族抱有太强硬的立场,就很难实现建立民族平等的文化场域的目标。

我认识到的事实是,中华文明的发展从来就不是单一血统、单一文化的发展,始终是在各民族的竞争与融合中形成的。中华文明是一个非常包容的文明,是一个大熔炉。北纬40度是一个历史事实,也是一个文化事实。我希望我的写作能达到在北纬40度“看中国、看世界”的目的。光是“看中国”是不够的,因为北纬40度本身就是一个全球性的概念。当然,对我来说更重要的是,要先努力去了解中国的事情,这很难做到。

尚书房:在您写的历史人物中,对赵武灵王和北魏孝文帝的评价比较高,是不是因为他们对外来文明的态度比较积极主动?

陈富民:你说的“主动”这个词很准确,其他人可能比较被动地接受对方,只有这两个人是主动学习对方的,可惜北魏孝文帝太急躁,迈出了太大的一步,以失败告终。

还有“昭君下塞”和辽宋“澶渊之盟”,都是特殊历史背景下民族和解的典型案例,也是文明交流的另一种形式。过去对这两件事有很多负面评价,但我认为这两件事为双方人民赢得了较长时期的和平与稳定,是积极有效的举措。

文学的品格与知识的呈现

“系铃人终有解铃之日,历史的真相有一部分被文学掩盖了,普及历史真相的工作应该由文学来承担。”

尚淑芳:听说这本书和您的其他作品不同,花费了您很多的时间和精力。

陈富民:本书涉及的题材范围很广,从公元前300年的赵武灵王到17世纪末的康熙皇帝,每个具体主题都涉及巨大的史料容量。为此,我尽力查阅了《二十四史》中与本书主题和人物故事相关的材料,包括各个时期的历史、专业史、史学理论、古人笔记等。每写一个朝代,我不仅阅读与之相关的《二十四史》著作,还阅读当时最优秀的史学家撰写的与之相关的专著。例如,在写安禄山一章时,我更多地参考了北京大学历史学院荣新江教授的著作。

这本书不仅历史内容大,还涉及很多领域,比如民族学、边疆史,甚至宗教学。《中国疆域演变史》我也看了,对地理变化尤其要小心。谭其骧先生的《中国历史地图集》我看过无数遍,仔细对比。比如关于安禄山反唐集结誓词的地点,史书记载是:“禄山出蓟城南,阅览誓词众。”那么“蓟城”究竟在哪里呢?传统观点一般指幽州(今北京西南郊),但河北蓟县(今属天津辖区)流传较广的观点是安禄山在蓟县独乐寺宣誓。经过实地考察和参考地方志,我相信后者。 虽然这个问题和主要目的无关,但是在整个写作过程中会遇到很多这样的问题,极其耗费精力。

尚淑芳:书里提到的这些地方您都去过吗?

陈富民:我把各大历史遗迹都参观了一遍,有的还不止一遍。这些旅程一点也不“浪漫有趣”,往往枯燥难熬。比如北魏冯太后死后,并没有葬在拓跋氏祖陵盛乐金陵,而是葬在平城(大同)东北30多公里的方山永固陵。孝文帝南迁前,曾到永固陵祭拜、送别。我去视察永固陵时正值隆冬,雪后未硬化的山路泥泞不堪,开车在蜿蜒的山路上,随时都有滑出路基的危险。由于没有“旅游价值”,连当地人都不知道永固陵在哪儿,我是在导航的帮助下一点一点找到的。

总之,我在写这本书的时候非常谨慎和小心,因为我假设这本书的第一批读者是历史学家。我不能让历史学家说我的史实不一致,或者我使用的史料不正确。我可能最后没有100%达到这个标准,但至少我不能放弃这个标准。文学从业者应该经受历史认知和真实性原则的考验,应该尊重已经确定结论、有考古学支撑的历史真相。

尚书房:也就是说,您已经主动放弃用文学当挡箭牌了。作为知名的文学评论家,您在文学评论圈里过得很舒服,何必“自找麻烦”呢?

陈富民:我做中国当代文学批评三十多年,开始对当代虚构文学有些厌倦了,我指的不只是小说。目前,每年虚构文学的产出量确实太多了,但很难读到真正有营养的东西。一本书如果产出而没有营养,对读者来说很不公平。另一方面,一些所谓的非虚构文学肆意剪裁历史,让历史真相被文学所掩盖。文学世界极其广阔,与历史有关的只有很小一部分。就这一小部分而言,我希望会出现历史学家在读历史小说时竖起大拇指说“做得好”的情况。这需要很多人的努力。

历史专著一直都有,但能读到的人却很少。我们不能要求每个严肃的历史学家都有写通俗书的欲望,也不能要求他们有写好通俗书的能力。系铃人总要解铃,有些历史真相是文学所掩盖的,所以普及历史真相的工作应该由文学来承担。

我希望建立一种能与普通读者交流的“研究型”写作,希望让经典中沉稳沉静的知识活起来。这种写作既有文学性,又有知识性的外表;同时又能在两者之间自由穿梭,百变摇摆。它不迎合、不讨好,而是靠“硬知识”和“软写作”逆风而立。

总之,我希望通过我的写作,在历史领域赢得文学应有的荣誉和尊重。这话听上去可能有些夸张和妄自尊大,但我真的希望文学写作在对待史料时,能够保持一种敬畏之心。

阅读历史的态度

“这种非黑即白的历史认知模式危害特别大,它抹杀了历史的复杂性,滤除了决定历史走向的根本因素,解构了简单的忠奸模式,这些状况至今还在一定程度上影响着人们看待问题的方式。”

尚书房:您对书中飞天将军李广的评价最具颠覆性。这个被司马迁满怀深情地写进《史记·李将军传》的悲剧英雄,在您看来,虽然他武艺高强,却缺乏经营和军事才能,政治觉悟不足,甚至心胸狭隘,滥杀无辜。您在理解司马迁对李广的同情带有“强烈的自我投射感”的同时,也指出“太史公文学叙事的抒情性在一定程度上阻碍了其客观性”。您如何看待历史与文学的关系?

陈富民:文学与历史的关系很难描述。美国当代思想史学家、历史哲学家、文学评论家海登·怀特认为,人们不可能去寻找“历史”,因为它已经过去,无法再现、无法恢复,而只能去寻找关于历史的叙述,或者干脆去寻找被解读、被编织的“历史”。我个人并不赞同用过度的“抒情”来干扰历史的表达。我认为文学在处理历史题材时,不仅要遵循一般的生活现实,还要遵循另外一种现实——即已经被考古学明确总结和支撑的历史现实。构成这种历史现实的决定性因素,主要不是人性和道德,而是“知识”。

司马迁确实特别同情李广,把自己的感情投射到李广身上。但是,司马迁如果犯了错误,那也是代入错误,而不是史实错误。我今天挑出的李广的毛病,不是从其他地方看到的,而是司马迁在《李将军传》中写得清清楚楚的。这就是司马迁的伟大之处。

或许应该换一种说法:由于我与司马迁的价值观不同,导致我对同样的史实,得出了不同的结论。

尚淑芳:你既然不是批评司马迁,那你批评什么呢?

陈富民:我真正要求的是我们读史的态度。我希望我们能够培养与司马迁沟通的能力,而不是崇拜他。司马迁没有错,他可以对李广充满同情,说明他是人,不是机器,但他是本着史官的良心,把所有的事实都记录下来。我们后人缺乏独立思考,完全接受了他的立场,这是我批评的。

中国历史研究有一个不太好的地方,就是通史多,专史少。我们的历史专著对帝王将相描写得惟妙惟肖,但很少详细记载当时的生产状况、武器装备、社会运作情况以及当地的地貌、气候、风俗习惯等。比如前面讲到赵武灵王穿胡服骑马射箭。胡服到底长什么样?在胡服传入之前,我们的汉服长什么样?是一模一样的还是有所改良的?这些都是模糊的。再比如中原有什么品种?北方游牧民族的马有什么品种?有没有杂交品种?杂交品种长什么样?这些都很少有记载。一般来说,我们更习惯于关注历史人物及其道德状况,很少仔细考察经济运行、器物技艺、地理气候等影响历史的物质因素。

这就导致我们的历史观很容易建立在人们的道德标准之上,而中国通常的历史知识传播方式又加剧了这种情况。从古至今,我们的历史研究和写作都是在宫廷中进行的,都是官史,很少传播和影响民间。民间的历史知识大多来自评书和戏曲,民间不读或极少读官史,由于受教育程度有限,只有一些学者才能认真解读官史。民间更喜欢相信各种民间传说,评书、戏曲等民间艺术形式往往喜欢把历史事件的发生归结于某个历史人物,进一步把历史人物简单分为好人和坏人。我觉得这种非黑即白的历史认知模式特别有害,它抹杀了历史的复杂性,滤除了决定历史走向的根本因素,解构了简单的忠奸模式。这些状况在一定程度上影响了人们看待问题的方式,直到现在。

《北纬四十度》陈福民著,上海文艺出版社

评论(0)